| 耐久性(断熱材の劣化防止) |

|

断熱材の含水は、壁内結露を防いでも外壁からの雨水の浸入で起こります、通気層工法の場合は外壁から雨水が浸入しても通気層内を流れてしまうため、断熱材を含水させる事はありませんが、防水処理をしていない通気層内を雨水が流れればいずれは腐巧菌を発生・増殖させることになります。 |

|

モルタル外壁の雨水の浸入の原因は4つあります。 1)タッカー針の穴から浸水する場合。 2)モルタルのひび割れから浸水する場合。 3)貫通孔や開口部の雨仕舞の不具合から浸水する場合。 4)塗膜の劣化で浸水する場合。 |

| 1) タッカー針の穴から浸水する場合 |  |

|||

|

|

|||

| 「一体化式壁工法」の外壁のサンプルにプラスチックリングを取り付け、その中に着色水を入れて2週間経っても構造用合板の裏側に着色水が滲みてくる事はありません。 | ||||

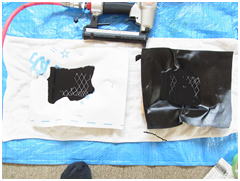

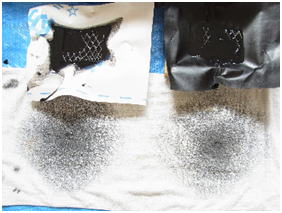

| 下の写真は透湿防水シートとアスファルトフェルトにエアタッカーでタッカー針を打ち込み、着色水(黒色)を入れてみたものです。 | ||||

|

|

|

||

| 1時間後には、両方とも下に敷いたタオルに着色水が滲みていました。 防水紙の上からラス網をタッカーで留めると言う工程がある以上、防水紙で雨水の滲入を防ぐのは厳しい物があります。 壁にかかる雨水は庇により防ぐのが一番です。 吹き付ける雨水には防水モルタルと仕上げ材で壁内に浸入するのを防ぎます。 防湿シートについても同様に、タッカー針で留めたり、上からボード釘を打つ工程がある以上防湿シートの性能が100%発揮できるとは限りません。 |

||||

| 2) モルタルのひび割れから雨水が浸水する場合 イ)モルタルの乾燥収縮によるヘアークラックは、4週間以上養生期間をおいて仕上げ施工することで浸水を防げます。 ロ)壁構造が動いて変形したために発生するクラックについては、「一体化式壁工法」は壁構造そのものの強度を増すことでクラックの発生を抑えます。 |

| 3)貫通孔や開口部の雨仕舞の不具合から浸水する場合 サッシなどの形状に合わせて適切な施工をすれば、貫通孔や開口部からの雨水の浸入を防ぐのは十分に可能です。 |

| 4) 塗膜の劣化で雨水が滲入するする場合。 塗膜が劣化して防水性能が無くなった場合は、再塗装してください。 |

| 浸水した雨水がウレタンを介して壁内に行き渡る事はありません。浸水すれば浸水した場所の室内側に雨水が浸み出してくるので、壁構造が腐る前に発見して対処できます。 |